Una domanda, forse oziosa, è all’origine di questo breve articolo. Come ogni domanda, la sua remota fonte si rivela essere un desiderio caotico, o meglio una certa volontà di piacere da trarsi dall’accostamento dell’insolito e dell’eterogeneo. E se non ogni assoluzione del piacere è lecita, specie quando è lontana dal comune sentire, né è condivisibile il senso di diletto che comunica il tentativo di porre, con tutte le sue implicazioni, una impropria domanda, tuttavia interviene sempre certa una dose di egoismo a permetterle di imporsi a dispetto di tutto e a consentire di scoprire, al di là di un’iniziale errore di valutazione, una qualche fonte di orientamento.

La questione, posta fuori da ogni contingenza e cogenza – dunque recante le colpevoli stimmate del puro disimpegnato diletto personale – riguarda la possibilità di collegamento tra due fenomeni apparentemente distanti per ambito di applicazione ed epoca storica: l’invenzione della lettera di cambio e quella del ready-made. Si tratta di un tipo particolare di tecnologie, cioè di strumenti di cambiamento della realtà, di modificazione dello sguardo che annovera oggetti e pratiche all’interno di un contesto convenzionalmente stabilito.

La lettera di cambio serviva ad emettere, a favore del suo beneficiario – detto “portatore” – il pagamento di una certa somma di danaro che, per varie ragioni – tra cui la lunghezza e la pericolosità dei viaggi che impegnarono a partire dal XII sec. i mercanti europei -, non poteva essere trasportato con sé. L’idea, rispondente a quella che Hans Veihinger chiamava “Philosophie des Als Ob”, è quella di trasformare, con un operazione culturale e alchemica assieme, una materia in un’altra, un pezzo di carta in moneta sonante, e di caricare un oggetto di per sé irrilevante di un certo valore. È così che un documento firmato da un individuo (il prestatore) diviene per un altro (il beneficiario) il lasciapassare dinanzi ad un terzo (il pagatore). Lo “stare-per” di un oggetto, il suo consegnarsi ad una valenza seconda, diversa dalla sua natura prima riveste la lettera di cambio di un’aura imprecisata e la connette all’altro lontanissimo vertice di questa acrobatica riflessione.

Il ready-made è il risultato di un gesto gratuito dell’artista, un gesto in virtù del quale oggetti anonimi sono trasformati in opere d’arte senza che alcuna modificazione visibile ne intacchi la sostanza. Per il solo fatto di essere scelti da una mano che traveste d’artisticità tutto ciò che tocca, e in virtù di una collocazione speciale in ambienti museali o espositivi, oggetti di uso comune sono costretti nella forma di opere d’arte. Ma come il gioco di parole distrugge il significato così l’atto che instaura il senso dell’arte sugli oggetti quotidiani distrugge tanto il valore dell’oggetto quanto quello dell’arte in sé. I ready-made si instaurano perciò in una zona di indifferenza, non sono né arte né anti-arte, bensì una rivolta portata alla nozione di opera arte, una critica al concetto di gusto. È proprio al gusto che occorre rivolgere l’attenzione: esso è in fondo un concetto irriferibile, ingiudicabile se non ipotizzando la sospensione della storia, ipotesi rapida a svanire in quanto, facendo a meno del tempo, sarebbe la stessa idea di gusto a scomparire.

Del gusto non si può disputare, recita l’adagio proverbiale, non si può percorrere la galassia di nodi dialettici che, procedendo per scartamenti successivi, giunge al ti estì della cosa. Il gusto non esiste, è un’invenzione classista, uno status symbol degli oggetti mostrati, ostentati e caratterizzanti l’identità di determinati gruppi sociali. Il gusto è un fenomeno tutto urbano, che abita le calli veneziane, le piazze fiorentine, i carrugi genovesi. La primitività non conosceva il gusto, ma solo istinto e tradizione, nella riproduzione di forme archetipiche (come ad esempio le Potnie, immagini femminine di fertilità) non c’era alcun dubbio circa la direzione da dare alla materia, il senso del gesto produttore era noto e inscindibile dal risultato che era uno, sempre uno, senza che fossero discernibili differenze di valore, di decoro e di gusto, appunto.

Il gusto è perciò un’invenzione moderna, coetanea delle tecniche di mercatura; la lettera di cambio è nata nella stessa strada che ha visto elaborare l’idea di gusto, probabilmente entrambe trovarono originariamente posto sullo stesso scrittoio.

Ma se il ready-made vuole liberarsi dalla dipendenza del gusto, della valutazione del decoro e del degrado di certe scelte, di usi ed abusi di forme, non è certo per porsi al riparo dalle mode e dal giudizio del tempo, per porsi come oggetto d’arte indiscutibile. La critica emessa dal gesto che impone oggetti quotidiani sul piedistallo della galleria va al fondo del problema estetico e ontologico della forma.

Il funambolico tentativo rappresentato dai ready-made consiste nel creare una forma che non emette significato; una forma che, benché passi dalle mani dell’uomo – le quali di per sé aspirano all’unzione del sêma –, risulti una costruzione neutralizzata da ogni tensione significante. Ed è così che, un oggetto decontestualizzato, svuotato della propria utilità, richiama, con la sonorità di un vuoto, a riflettere sullo statuto dell’opera d’arte. Certo questo atto eroico ha anche qualcosa di ironico, degno di Tantalo: l’esigenza del valore, elusa con l’ostensione di un oggetto vuoto, si comunica dalla forma al gesto che la pone, investendo l’artista dell’idolatria prima riferita all’oggetto.

Insomma il collegamento all’origine della domanda iniziale, e di questo breve percorso storico-artistico, tra lettera di cambio e ready-made duchampiani, si rivela essere più che altro una distanza tenuemente tesa dal problema del “riferimento”, dalla volontà della lettera di cambio a tenerlo vivo a chilometri di distanza, e dalla corrispettiva antitetica volontà del ready-made di dimenticarlo. Ma la distanza tra questi due strumenti tecnologici richiama una più sostanziale, o soltanto complementare, vicinanza: l’affratellamento fecondo tra queste due invenzioni urbane, avviene alla luce della neutralizzazione del gesto che le instaura. In un impronunciabile oggetto privo di gusto, di valore artistico e di funzionalità consiste il frutto della procedura del ready-made; in uno strumento di per sé nullo, il cui valore si regge su un grado di convenzionalità massima, circoscritta ad un epoca e a un settore produttivo, si informa la natura della lettera di cambio. Ma forse il discrimine non superabile tra questi due congegni ce lo testimonia la diversa maniera di intendere la parola “disinteresse”. Se Duchamp ha buttato nel mondo le sue provocazioni guadagnandoci pochi spicci, la stessa sorte non è toccata alle lettere di cambio, oggetti di nessuna funzione, se non quella affidata durante la transazione per la quale furono inventate, il cui interesse (lo “stare tra” il garante il beneficiario e il pagatore) ha garantito all’economia mondiale di iniziare la sua corsa quasi un millennio fa. Ma se, esaurito il loro scopo, quelle lettere sono tornate carte senza valore, la neutralità e il disinteresse dei ready-made è stato assediato dal bisogno troppo umano di senso, dalla necessità mercantile di lucrare perfino su quegli oggetti nati per contestare l’idea di arte e il mercato che le ruota attorno. Come vedete è intervenuta l’imprevedibile realtà a saldare pratiche di mercatura e pratiche a-rtistiche, ben prima di questo pretenzioso articolo.

R.Mutt

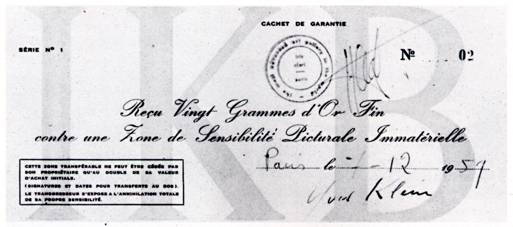

In evidenza: Un assegno bancario usato per certificare la vendita della “Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle”. Copia acquistata da Jacques Kugel il 7 dicembre 1959