Agrippa von Nettesheim, più che filosofo, teologo, alchimista o scienziato, si definiva – forse intendendo tutte queste cose insieme – mago. Occorre però chiarire cosa intendeva, lui e la sua epoca, con tale termine. La definizione della magia Rinascimentale, rimasta sostanzialmente costante da Ficino a Della Porta, passando ovviamente per Agrippa, abbandona tuttavia la caratterizzazione che la legava al sapere dell’uomo primitivo. Essa è la massima espressione della filosofia naturale, la conoscenza profonda dei legami esistenti tra le cose, ed è in questo profondamente diversa dalla magia demoniaca.

Ma vi è anche, nella storia del genere umano, un senso più originario di magia – solo in parte sopravvissuto nella concezione cinquecentesca – che la intende come il primo tentativo di accesso al reale in forma mimetica, per assimilazione del pensiero alla cosa senza il medium del concetto. La mimesi, in questo caso, serve a mettere le cose nella giusta distanza, a rimetterle al controllo dell’uomo-mago. Pertanto, come arte dell’assimilazione, la mimesi imbastisce un sistema regolato di rituali atti a trasferire la cosa dall’ambito naturale ad un dominio umano, il cui strumento è appunto la magia. Al suo esercizio, quale pratica mimetica, è essenziale un certo grado di separazione dalla cosa, di identificazione come altro dalla natura.

La magia, dunque, comincia col dare un nome alle cose. Quasi ogni racconto delle origini prevede un eroe mitico che dia forma al mondo assegnando un nome alle cose. L’atto del nominare rappresenta il tentativo di fare luce sull’ignoto, su ciò che si presenta come eccedenza rispetto alla capacità di comprensione. Il nome ha una valenza apotropaica, serve a esorcizzare il negativo, a liberare dal timore che il mondo ci ispira. In questo sistema di controllo la magia rappresenta il rimedio ultimo, un compendio di saperi complessi elaborati per reagire alla scoperta del mondo quale luogo della coesistenza di identico e non-identico, di stabilità e mutamento, per rispondere al terrore, al brivido del sacro.

Nel tempo di Agrippa, bisogna però dire, di questo fondamento della magia resta ben poco: essa si propone come una nuova forma di conoscenza, che conserva l’aspetto primitivo di un sapere non strumentale, non scientifico, per diventare altro. Il pensiero magico di Agrippa, insomma, non si colloca sul confine tra essere e non-essere, non affronta il rischio della perdita della presenza, della possibilità sempre reale di precipitare in quel nulla che non può essere dimostrato dalla logica, come diceva Heidegger, ma solo evidenziato dall’angoscia. Il mago, che un tempo era l’eroe della presenza (per dirla in termini Demartiniani), non si muove più in un ordine culturale condiviso, di cui è l’indiscusso rappresentante, ma all’interno di un mondo in cui si vanno diffondendo valori diversi da quelli del mago. Il mistero, d’altronde, non è più considerato come produttore di angoscia, ma la fonte di una possibile rifondazione della prassi umana. L’invettiva di Agrippa, potremmo dire, è una sorta di fenomenologia delle distorte modalità di realizzazione della vita dello Spirito, ma, forse, anche un richiamo a modalità diverse di apprensione del reale, che fa del suo frequente richiamo al momento della purificazione interiore e a quello della “messa tra parentesi” del mondo la strategia privilegiata per una nuova – come direbbe Elémire Zolla – entrata nel mondo.

(Dall’Introduzione al “De occulta philosophia“, prossima uscita della collana Exquis)

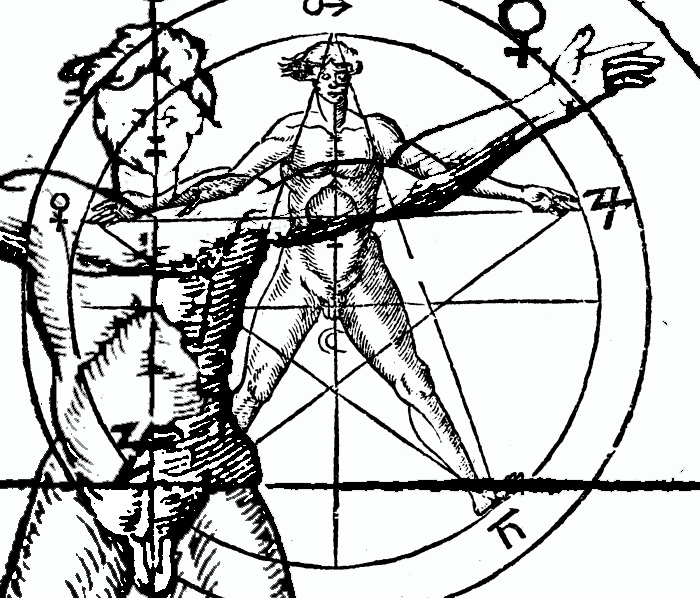

In evidenza: illustrazione alchemica tratta dal “De occulta philosophia”, 1551.